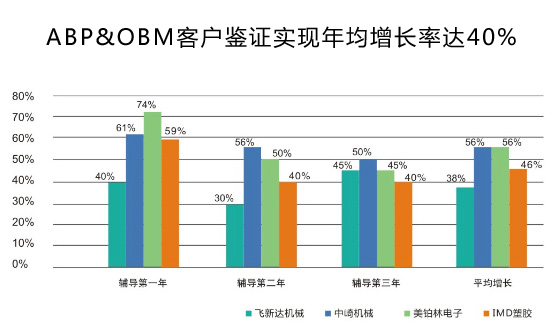

深圳市思博企业管理咨询有限公司(sinbo) 是拥有多年管理实践的实战型管理咨询企业,思博数十人的咨询师团队用近十年的时间潜心研究世界管理大师彼特·德鲁克的目标管理及台湾陈宗贤教授的企业经营计划管理,同时深入日本、台湾、欧美等知名企业学习先进管理理念及技能,结合中国企业本土化的特点,成功研究出一套适合中国国情的企业经营管理系统《企业年度经营计划与全面预算管理》。该系统在思博团队的潜心指导下,已成功帮助中国数百家企业实现年业绩增长40%

深圳市思博企业管理咨询有限公司(sinbo) 是拥有多年管理实践的实战型管理咨询企业,思博数十人的咨询师团队用近十年的时间潜心研究世界管理大师彼特·德鲁克的目标管理及台湾陈宗贤教授的企业经营计划管理,同时深入日本、台湾、欧美等知名企业学习先进管理理念及技能,结合中国企业本土化的特点,成功研究出一套适合中国国情的企业经营管理系统《企业年度经营计划与全面预算管理》。该系统在思博团队的潜心指导下,已成功帮助中国数百家企业实现年业绩增长40%

| 思博咨询分享|最透彻分析中国制造业 |

| 浏览量:1619次 发布日期:2016-11-22 21:58:26 |

“第二届中国制造2025高峰论坛暨中国制造十佳品质评选颁奖盛典”于2016年11月13日在北京举行,原国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河出席并发言。其认为当前国民收入分配是不合理的,国民收入大的方面是有利于国家政府,有利于市场主体,不利于消费者。在微观上有利于高收入群体,不利于中低收入群体。这就造成了中低端产品没有去处,因为中低端收入的人消费欲望强烈,但却没有钱。需要提高中低收入人群的收入水平,扩大中产阶级的比重,调节高收入者。

马晓河:今天我很荣幸给大家介绍一下中国制造。第一个,我讲对中国过去三十多年的制造发展要客观认识:现在一讲中国制造就是带来污染,带来一大堆问题,低端制造、过剩。我觉得中国制造也要经过一个阶段,中国制造在过去三十年里主要完成了由小变大,中国制造过去三十多年的主要任务目标是由小变大。它有几个特点:

第一没有中国制造,中国不会到今天。从1978年到现在,中国制造为中国GDP创造的是32%左右,三分之一。制造业发展快,GDP上升就快,制造业发展就慢,GDP上升就慢,这个关联度非常高。中国制造我觉得有几个需要考虑,第一大国制造,我们现在世界的制造占五分之一,另外中国制造世界的制成品有五百多种,中国占40%,我们有二百多种是世界第一。

第二阶段性,中国的制造从劳动密集型向重化工型再向资本密集、技术密集型转化,遵循自然规律。改革开放以来,我国最成功的经验,就是利用市场经济,让中国的制造遵循产业规律,按照自然演变,没有强制演变。我觉得这是对的,有人说阶段不可逾越,中国制造没有逾越阶段。

第三,中国制造的技术进步是渐进式的。先引进再消化再吸收,从仿制到后来的原始创新,不都是仿制,我们现在有很多是原始创新,创新有三种创新,一种是吸收引进消化再创新,一个是集合创新,一种是原始创新,我们原始创新也有。

第四,形象也是改变了。我们中国制造不要说摆地摊,现在很多品牌在世界上是有名的。比如汪峰在去年向章子怡求爱用的那个无人机,无人机里面放的9.5克拉的钻石,那个无人机是深圳大疆制造的,它是占世界民用无人机市场70%,包括我们的智能手机,曾经有一个外国的品牌手机公司的老总跟我讲,他说在中国最高端的怕华为,最低端的怕小米,上怕华为,下怕小米。

最后一个特点是中国制造的多元化。大家千万一定不要认为中国的制造是国有企业独大。中国制造在78年的时候,当时只有一千多亿GDP的时候,中国制造国有企业占80%,到去年中国制造里面国有企业贡献的GDP增加值只有24%,不到24%,民营企业其他企业加一块贡献了76%。中国制造做大不是单靠一个所有制做起来的,而是靠多元化做起来的,做大不是靠一家,要靠多元化,这是我讲的几个特点。

下一步中国制造要由大变强,我们过去做大了,实现了目标,把中国经济从低收入推向了中高收入阶段。下一步中国要实现中国梦,需要强大的制造业,由大要变强。怎么由大变强?现在中国政府公布了中国制造2025,提出中国制造由大变强,提了很多指标。我翻了很多篇,找不到中国制造由大变强的内容。后来我自己做总结,中国制造由大变强应该有四个条件,有四个方面的指标。

第一个、健全的产业体系。中国要想制造由大变强,有一个完整的产业体系。第二、要有优化的结构。产业结构里面基础产业和装备制造业水平高,民营企业、国有企业应该是结构比较优化的。第三、要有良好的质量效益。品牌、产品质量、生产率比较高。第四、可持续发展的能力。创新自主能力强,绿色低碳发展水平高,尤其是自主研发,原始创新能力比较强。这是我讲的第二个,我对中国制造由大变强的一个理解。

中国制造要完成这三个十年的目标,第一个十年,到2025年,达到德国、日本发达国家实现工业化时的综合水平。第二个十年是超过德国和日本。第三个十年是跟美国并行。要达到这三个目标,中国还有很多难题。我们过去三十多年的发展,中国制造由小变大,就是用了我们的优势体制,这个体制最容易做大,但是做优又面临难题。现在当前有四个难题需要考虑,第一个,落后产能再淘汰。传统制造产业改造缓慢,新兴制造刚破土成长。中低端要么淘汰,要么转移,要么改造缓慢,中高端经验不足,成长缓慢,所谓的还在孕育期,所以新旧不接续,这个怎么办?靠原有的上下这种体制管理,我觉得要想转换非常难。第二、许小年先生曾经讲,劳动成本不是主要的,我认为中国的综合成本是重要的。综合成本提高快于其他国家,有一个案例,大家看,这是在浙江和美国做了一个成本比较,我们大部分成本比美国要高,只有两项成本比美国低,这是讲的综合成本。第三个,社会创新严重不足。

中国下一步要想做强,关键要靠创新。社会不创新,你要想做强非常难。老跟在别人屁股后面创新,是没有出路的。现在看,一个社会创新有两种创新,一个是集中创新,一个是分散创新。集中创新,国家可以利用从上到下这种优势,集中资源,集中人力,大搞创新,原子弹、导弹、高铁、北斗卫星、航空母舰都可以造出来了,但是靠这种集中创新,难以让中国的产业整体性的提升和结构转型。一个国家,一个经济体的制造业通过产业结构整体转型和升级,主要靠的是大众创新,万众创业,主要靠的是社会民间的创新,才能推动它整体创新。整体性的创新要靠社会,靠市场,我们恰恰这种体制是适用于集中创新的。分散的创新是要靠人人发挥积极性,人人的积极性,企业的积极性,是要靠市场的,它需要三个基本条件才能达到,这三个基本条件,第一,企业主体。创新需要充分的市场自由,充分的市场自由需要改革。第二,市场主体需要充分的公平竞争空间,空间是公平的。第三,创新人需要来自不同背景的人的机会均等。这三个条件是基础,再加上政府的支持。

现在我们为什么老是创新不足?因为我们体制改革没到位,跟在别人后面搞制造业。有一个不形象的案例,美国创造一个产业,德国、日本把这个产业做精,韩国、台湾把这个产业做烂,中国把这个产业做死。大家看中国制造业创新上有四个短板,这四个短板没有改革是很难达到的。第一个,创新生态短板,我们在政治环境、监管环境、商业环境、易于获得信贷、产学合作在世界上排名比较落后。第二,创新国际影响力短板,在知识产权方面还是比较落后的。第三,高等教育短板。第四,基础设施短板。这四个短板是影响我们科技进步的制约因素。

有人说我们要搞智能制造,大家看智能制造里面一个核心指标是每万人工业机器人的密度、数量、比重。大家看2013年全世界的几大经济体,每万名制造业机器人拥有:韩国第一,142台,美国152台,中国14台,去年2015年中国是36台,刚才许先生说中国制造2.0还没完成,我有一个不同观点,制造业不一定严格说工业1.0、2.0、3.0、4.0,我是发展中国家穷国,不可以用智能手机吗?我是2.0的企业,我不可以用信息化的技术吗?完全可以应用。技术可以跨越的。

第四,实体经济制度交易成本高,营商环境不太好。当前税费高、劳动工资高、利息高、房租高、审批门槛高,大家没有积极性。大家看世界银行连续两年,2015年、2016年对世界189个国家的营商环境做调查,我们在中国开办一家企业需要的时间和手续在世界上排在130多位,在中国开办一家企业平均需要11道手续和31.5天时间,发达国家需要5道手续和9天时间。民营企业新建项目需要90项行政审批事项,门槛高。现在反腐败以后,改革开放以后,现在这几年审批部门脸好看了,门好进了,但事难办了。不吃饭了,不收礼了,也不办事了!过去是叫勾你过来,慢慢宰你,现在不理你了,这是需要关注的。

下一步怎么办?我认为中国制造要想变强,关键是要在以下几个方面,围绕以下几个目标来展开改革。第一个,要去除无效供给。利用市场力量,加政策辅助力量,去除无效供给。大家看中国的产能跟世界上不一样,中国产能有三个特点,第一绝对过剩大于相对过剩,第二,中国的产能是由各级地方政府大办园区,造成的产能过剩,加市场力量,是双重的力量,政府加市场,办园区没有考虑市场需求。服装、家电、水泥、钢铁、电解铝弄了一大堆,结果这么巨量的产能过剩。第三,中国的产能过剩正在像传染病一样,从过去的中低端向中高蔓延。原来是服装、水泥、钢铁、电解铝、平板玻璃,后来是风能、光能,现在是电,下一步还会传染到无人机、机器人,因为现在全国有二十几个省市都把无人机和机器人作为新兴产业支柱。谁考虑过需求?所以供给侧改革不仅仅是考虑增加新供给,而且要创造条件增加新需求。这是第一个。

第二,改造传统供给。传统供给并不是说没有市场,你怎么去改造它?让它有效,让人能消费掉。比如刚才举的例子,中国的传统供给并不是说没有市场,现在一方面你能不能找到市场,一方面你能不能培育出消费你产品的群体,中国有40%以上的中低收入阶层,他们现在没钱消费,第二有钱不敢消费,眼看着手机想买买不起,眼看着电脑想买买不起。第二有钱不敢买,因为他有后顾之忧没有解决,所以培育消费主体很重要。第三,培育新供给,总之要围绕这三大目标,中国要加快改革。中国制造要由大变强,在以下几个改革思路上,政策上要考虑。

第一要调整政府和市场的关系,政府不要直接干预市场。我觉得中国政府跟市场的关系现在目前有三个方面的改革,第一个,减少审批事项,继续进一步的减少和取消审批事项。我们过去审批环节太多,第二,减少买方卖方垄断,我们过去是通过买抬高门槛,卖抬高门槛,国企做代表。我认为市场买方和卖方垄断带来的成本是由消费者承担的,我们应该是减少买方卖方垄断,降低消费者成本,降低市场主体经营成本。垄断利润是把里面一些福利割掉一部分给垄断者,抬高了市场价格。第三,减费减税,税收和各种费要降低。

假定一个社会从买方和卖方征收一定的税是必要的。因为社会要运行,要服务,这个边界是一定的话,如果超过这个边界,从社会征税,那就是对生产者和消费者福利的一种侵犯。所以金税减费是对的,税收过重,会使企业发展成本和消费者成本提高,所以减税减费可以降低成本。假定过去征二百亿的税收是正确的,要维持社会正常运行。但是你多收了一百亿,变成了三百亿的税收,带来什么结果?一百亿是超收的,对消费者福利是一种侵害。为什么?你征一百亿,假定十个亿的征收成本,你征上来一百亿,花掉一百亿,也要十个亿的成本,这二十亿的成本是由消费者和社会承担,因为政府不创造利润,不创造财富,超收费用是不合理的,这是讲的第一个方面。

第二个方面,开拓市场空间,调整国民收入分配结构,为制造产品消费提供市场。我们当前国民收入分配是不合理的,国民收入大的方面是有利于国家,有利于政府,有利于市场主体的,不利于消费者。在微观上有利于高收入群体,不利于中低收入群体,我们中低端产品没有去处,但是中低端收入的人没有钱,能不能让中低端收入者有钱去消费,这方面需要改革,提高中低收入人群的收入水平,扩大中产阶级的比重,调节高收入者。为消费者建立一个橄榄型社会做准备。第二要提高中高端产品的产出和优质产品。

第三,重构创新激励机制。我们现在的激励机制是不利于原始创新的,我们现在每一百家制造企业,有创新研发活动的只有16%,不够,比例太低,怎么去提高?要重建创新激励机制,让个人,让企业去积极创新。我认为政府部门应该有所作为,不管叫产业政策或者叫什么政策,应该支持创新,支持技术创新、原始创新。比如税收能不能减免?人力资本能不能补贴,都是必要的。有人说优先进入者先支持,不管你是私有的,民营的,国有的,谁优先进入,完全一视同仁,完全国家可以支持的,用税收、补贴等等。

我今天就讲到这儿,不一定对,仅供参考。谢谢! 如果你阅读到这里,恭喜你,进行了深度阅读。

中国制造走到今天,充斥着各种喧嚣声:“有褒义的、贬义的、肯定的、否定的”,其实都不重要,重要的是这些声音或多或少已经影响到从事或即将从事中国制造的这样一群人。

进入21世纪以来,中国整个民营经济就陷入了迷茫。原先有美国、德国、日本这样的“老大哥”在帮忙带路,现在走到这个节点,这些原先的老大哥有些已经被甩到后面,有些则消失了。原先中国制造那种“照搬”的模式,已经不管用了?这个时候中国制造该怎么办?

中国人力成本的增长,计划生育走到21世纪,老祖宗留下来的那些人口红利,基本上已经被吃光了,原先的“人不愁”已经一去不复返。加上中国不健全的金融制度,让人口密集型的企业,很难得到金融资本的关照!国际贸易的不平等的事情,也变的越演越烈(因为大家都想把创业机会留给自己)。这一系列的背后,原因是什么?

说起来复杂,实际上很简单:中国制造只是把过去没交的学费补上而已。欧美和日本的制造,能长久经久不衰的原因,是经过时间的洗礼,无数次创新和扎实的研究为基础的。反观中国的,却不是。但中国制造在短短30年时间里,跑完欧美制造需要100年甚至更久时间才能走的路,说到底,是不稳定的。

而现在所面临的一切,都是过去遗留的。人力成本增长,是源于过去人口红利,制造业压根没把人力成本放在眼里。所以,中国的福利制度、劳动保障等,差的不是一截半截的事。 西方在从《科学管理原理》过渡到《管理实践理论》,中国在进行人海战术。西方在进行管理的深度变革到工业4.0的时候,中国在进行人海战术。可以说中国的人海战术,干掉了很多牛逼的西方的同行。现在中国制造面对的问题,就是原先的人海战术没用了。进行工业4.0进化的时候,又发现生产出来的东西过时,卖不动了,所以迷茫了!

中国制造的迷茫,缺少的就是对自我的了解。走过了这个迷茫的过程,一切也会像好的方向发展!不可否认,中国制造在世界范围内创造的一个又一个的奇迹,接下来也会创造的。不是过于自信,而是源自于中华民族的习惯!

来源:互联网,由e-made制造业电商重新编辑整理发布

|

|

上一个:企业绩效考核指标分析 | 下一个:思博咨询分享|中小企业聘请咨询公… |

相关新闻 |